高二生物必修3,內環境穩態重要性知識考點總結

2019-01-02 11:05:04三好網

一、實驗:生物體維持pH穩定的機制

1、實驗原理:

1)細胞代謝會產生許多酸性物質(如H2CO3),食物中常含有一些酸性和堿性物質,它們進入內環境后,因內環境中存在緩沖物質,而使內環境pH不會發生大的偏移。

2)通過比較自來水、緩沖液(如Na2HPO4、KH2PO4等溶液)和生物材料在加入酸或堿后pH的變化,推測生物體是如何維持pH穩定的。

2、具體操作步驟

取自來水25mL--(倒入)→50mL燒杯中→用pH試紙測試起始的pH,并做記錄--(滴加)→物質的量濃度為0.1mol/L的HCl或NaOH溶液--(5滴后)→用pH計或pH試紙測pH,并將結果計入表格→每滴加5滴為一組,重復6次。

用不同的材料按上述步驟重復試驗。

3、實驗結果及結論

(1)對自來水的處理(圖1)

結論:滴加HCl后,自來水的pH減小;滴加NaOH后,自來水的pH增大。

(2)對緩沖液的處理(圖2) 結論:無論滴加HCl還是NaOH,緩沖液的pH均保持相對穩定。

(3)對生物材料的處理(圖3) 結論:無論滴加HCl還是NaOH,生物材料的pH均保持相對穩定。

比較以上三圖中曲線變化規律可知:

生物材料的性質類似于緩沖液而不同于自來水,說明生物材料內含有緩沖物質,因而能維持pH相對穩定。

4、PH值穩定的意義 保證酶能正常發揮其活性,維持新陳代謝的正常順利進行。

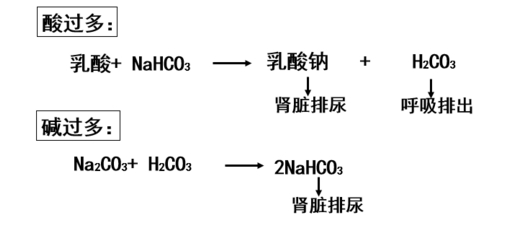

【補充】——緩沖物質

1、概念:血液中含有許多對對酸堿度起緩沖作用的物質。

2、組成:每一對緩沖物質都是由一種弱酸和相應的一種強堿鹽組成。 (如:H2CO3/NaHCO3 NaH2PO4/Na2HPO4)

3、作用:使血液的酸堿度不會發生很大的變化,從而維持在相對穩定的狀態. 4、生物體維持pH穩定的機制:

二、內環境的動態變化

1、調查:體溫的日變化規律

1)體溫:指人體內部的溫度。

⑴、口腔:36.7—37.7°C(平均:37.2°C)

⑵、腋窩:36.0—37.4°C(平均:36.8°C)

⑶、直腸:36.9—37.9°C(平均:37.5°C)——最接近人的真實體溫(體溫隨年齡增長而緩慢降低;女性體溫平均高于男性0.3°C)

2)體溫恒定的意義:

恒定的體溫能夠保證酶的活性適合于新陳代謝的需要,從而確保新陳代謝的正常進行。

2、穩態的概念

正常機體通過調節作用,使各個器官、系統協調活動,共同維持內環境的相對穩定狀態,稱為穩態。

※內環境穩態的具體內容:酸堿度、溫度、滲透壓等理化性質和各種化學物質的含量等。

3、對內環境穩態的理解

1)穩態不是恒定不變的,而是相對恒定的一種動態變化;

2)這種動態變化保持在一定范圍內。

三、對穩態調節機制的認識

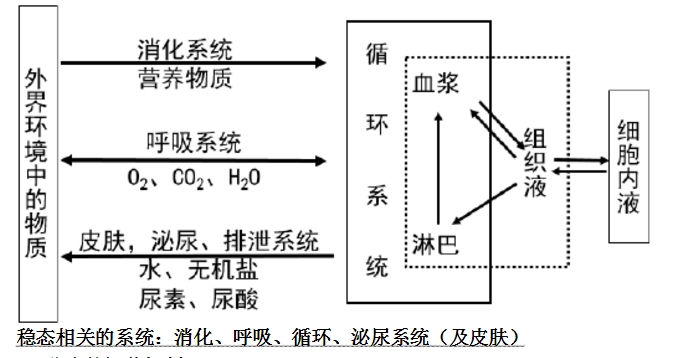

1、維持內環境穩態的基礎人體各個器官、系統協調一致地正常運行,是維持內環境穩態的基礎。

3、穩態的調節機制:

目前普遍認為,神經—體液—免疫調節網絡是機體維持穩態的主要調節機制。

四、內環境穩態的重要意義 內環境穩態是機體進行正常生命活動的必要條件。

(1)滲透壓——維持組織細胞結構與功能的重要因素。

(2)適宜的溫度和酸堿度——細胞代謝所需的酶正常發揮催化作用的必要條件。

(3)正常血糖含量和血液中的含氧量——供給機體所需能量的重要保障。

(4)內環境中積累過多的代謝產物(如CO2、尿素、氨等)——會使機體中毒。

※機體維持穩態的調節能力是有一定限度的,若外界環境變化過于劇烈或人體自身調節能力出現障礙時內環境穩態會遭到破壞。