高考歷史高頻考點:共產主義運動發展歷程

2019-05-27 11:34:02網絡資源

一、本提綱線索主要包括共產黨史在世界誕生、發展等重要歷史事件

二、具體歷史事件

1、1848——馬克思主義的誕生

背景:

經濟:資本主義的迅速發展,資本主義制度的弊端日益暴露

階級條件:英法德工人運動(19世紀三四十年代法國里昂工人起義、英國憲章運動、德國西里西亞紡織工人起義)顯示了無產階級的偉大力量;

理論條件:思想三大來源德國的古典哲學、英國古典政治經濟學、法國空想社會主義;

革命實踐:馬克思恩格斯親身參加當時革命實踐

馬克思主義的主要內容:馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學、科學社會主義。

馬克思主義誕生的標志和重大意義:

標志:1848年《共產黨宣言》發表,標志馬克思主義誕生。

《共產黨宣言》的主要內容:闡述了馬克思主義的基本原理,闡明社會發展的基本規律

分析了資本主義社會的主要矛盾,指明了無產階級的歷史使命(用暴力推翻資產階級的統治);提出建立無產階級政黨;號召全世界的無產階級聯合起來,同資產階級進行斗爭。

意義:使社會主義運動有了科學理論的指導,國際工人運動更加蓬勃發展。

2、1871——巴黎公社

成立的背景:普法戰爭中法敗;法蘭西第三共和國建立軟弱,激化矛盾

成立時間:1871年3月28日

革命措施:

政權方面:打碎舊的國家機器,建立新的國家機器(公社委員會是最高機構);

民主選舉和監督

最高年薪的規定

經濟方面:沒收逃亡資本家,交給工人合作社管理

性質:無產階級政權

失敗原因:

根本原因:生產力未達到社會主義革命程度(資本主義上升階段,建立無產階級還未成熟

缺乏統一的革命政黨領導

沒有馬克思主義理論指導

沒有可借鑒的經驗,未能接管法蘭西銀行,發動廣大同盟軍

歷史意義:是無產階級專政的第一次偉大嘗試,經驗寶貴,教訓深刻,精神不朽。

3、1917——十月革命

背景:

二月革命:

俄國已經過渡到帝國主義階段,但具有濃重軍事封建色彩,俄國各種矛盾尖銳;

一戰激化了俄國社會矛盾,加速了革命形勢的發展——成為帝國主義鏈條最薄弱的環節

目的:反對帝國主義戰爭和沙皇制度

性質:資產階級反封建革命

作用:推翻了沙皇專制政府,結束了羅曼諾夫王朝的統治。

兩個政權并存局面:資產階級臨時政府(主要的),工兵代表蘇維埃(監督性的);

《四月提綱》:列寧提出從資產階級民主革命向社會主義革命轉變的任務

和平方式奪取政權"全部政權歸蘇維埃"

七月流血事件:結束了兩個政權并存局面;表明革命和平發展不可能;

十月革命——武裝起義,攻打冬宮

主觀條件:俄國無產階級及其政黨的成熟。(布爾什維克黨成立,標志著列寧主義誕生。)

過程:蘇維埃二大通過《告工人、士兵和農民書》《和平法令》

《土地法令》:沒收地主土地,實現土地國有化

性質:社會主義革命(無產階級革命)(反資產階級)

十月革命勝利的歷史意義

國內意義:十月革命建立了世界上第一個無產階級領導的社會主義國家

國際意義:十月革命的勝利承重打擊了帝國主義,在一個大國推翻了資產階級的統治,建立了世界上第一個社會主義國家,樹立了斗爭的榜樣

開辟了國際社會主義無產階級革命的新時代。為殖民地、半殖民地的民族解放運動提供了強大的思想武器和實踐指導力量。

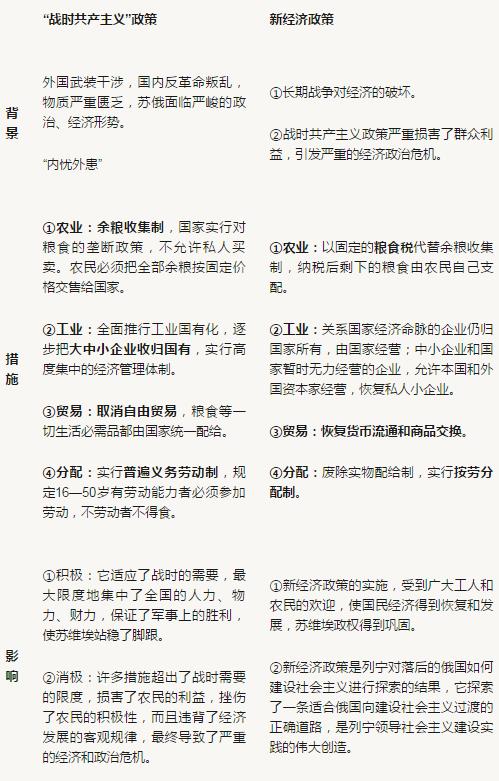

4 、1918——"戰時共產主義"政策;1921——新經濟政策

新經濟政策實施的標志:1921年3月,俄共(布)第十次全國代表大會的召開標志著蘇俄開始由戰時共產主義政策向新經濟政策過渡(通過"固定的糧食稅取代余糧收集制")。

新經濟政策的"新":

通過一定限度內發展資本主義,利用市場和商品貨幣關系擴大生產,逐步過渡到社會主義。

啟示:生產關系必須適應生產力的發展

經濟建設(改革)必須依據國情,實事求是,遵循經濟規律。

兩者相同點:都是無產階級的向社會主義過渡的措施

都鞏固了無產階級蘇維埃政權

5、1924——1956:"斯大林模式"

概念:"斯大林模式"是在外部受到資本主義國家包圍和戰爭威脅,國內受到相對落后的經濟文化與歷史傳統制約的情況下形成的高度集中的經濟政治體制。

背景:1922年蘇維埃社會主義共和國聯盟正式成立——"蘇聯"

1924年 斯大林領導地位的確立

形成過程:"斯大林模式"是在實行工業化建設、進行農業集體化的過程中逐漸形成的。1936年蘇聯新憲法的制定,標志著斯大林模式的形成。

社會主義工業化建設:

1925年12月,蘇聯聯共(布)"十四大"召開,通過了社會主義工業化的總方針,決定把蘇聯由農業國變為工業國(重工業),由輸入機器和設備變成生產機器和設備的國家。

1928年起,開始實行五年計劃,到1937年,形成了比較完整的工業體系,基本實現了以重工業為中心的國家工業化

農業"全盤集體化":

1927年,聯共(布)"十五大"確立了農業集體化的方針:規定黨在農村的基本任務是把個體小農經濟聯合并改造為大規模的集體經濟。

新經濟政策被逐步取消(1924年),生產資料公有制在國民經濟中逐步取得了支配地位。(1932年底,蘇聯在農村實現了消滅剝削制度)

斯大林模式的特征:

經濟上:實行單一的公有制,高度集中的國家指令性計劃模式,排斥市場調節,以行政手段管理經濟,片面優先發展重工業。

政治上:高度集權,長期實行計劃指令

文化上:高度統一

斯大林體制的影響:

歷史功績:國家能集中全國人力、物力、財力開展社會主義建設并取得重大成就

使蘇聯迅速實現了國家工業化,工業產值躍居歐洲第一、世界第二

為反法西斯戰爭勝利奠定了物質基礎

弊端:長期片面地優先發展重工業,造成農業和輕工業的落后

長期執行指令性計劃,壓抑了地方和企業積極性,成為蘇聯經濟進一步發展的障礙

斯大林體制的啟示:遵循經濟發展規律,生產關系的變革必須適應生產力的發展

要從本國的國情出發

國民經濟應按比例協調發展

應注意切實保護農民利益,提高人民的生活水平

6、1956——1964:二戰后赫魯曉夫改革

背景:斯大林模式的弊端

改革:重點:農業

失敗:根本原因是未能從根本上突破斯大林體制的束縛

意義:選擇農業作為改革的突破口,開展大規模玉米種植運動等

一定程度沖擊了斯大林模式,具有探索性和開創性,但收效甚微

1964年,隨著赫魯曉夫下臺,改革結束

7、1964——1982:勃列日涅夫改革

前期:把經濟改革重心放在重工業,軍備增長,一躍成為與美國匹敵大國,人民生活改善

后期:個人專斷,政治僵化,計劃經濟活力衰退,社會矛盾叢生,國家陷入困境

其改革只是對原有體制的某種修補,沒有實質性的突破

8、1985——1991:戈爾巴喬夫改革

改革重心:政治領域,以"民主社會主義"代科學社會主義,倡"民主化"、"公開性"

結果:導致蘇聯社會思想混亂、民族矛盾加劇、經濟狀況惡化和社會秩序全面動蕩

1990年,蘇共中央決定放棄黨的領導地位——實行多黨制

1991年12月21日,《阿拉木圖宣言》簽署——蘇聯完全解體

蘇聯解體原因:

根本原因:斯大林模式的弊端

主要原因:戈爾巴喬夫背離科學社會主義的原則與基本方向

外部原因:西方國家資本主義"和平演變"戰略

最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號