高中地理萬能答題模板(二)

2019-01-18 19:21:30三好網

自然原因:

1.氣候(降水、蒸發、風力);2.植被

人為原因:

破壞植被(過度放牧、過度墾殖、過度樵采;修路;開礦)

治理措施:

合理載畜量;人工種草;實行輪牧;退耕還牧還草;生態移民;解決牧區能源問題(風能、太陽能等);制定法律法規;提高意識

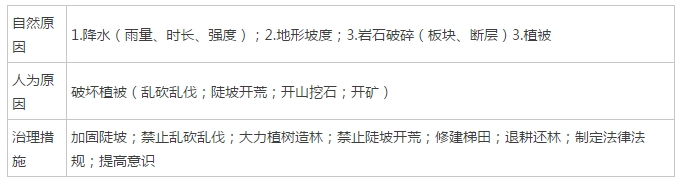

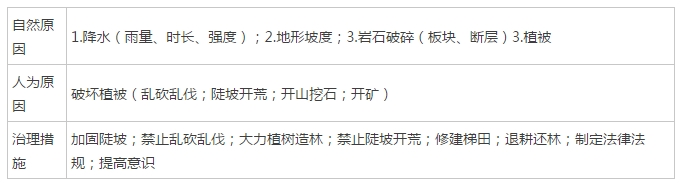

5.滑坡泥石流的原因、治理措施:

自然原因:

1.降水(雨量、時長、強度);2.地形坡度;3.巖石破碎(板塊、斷層)4.植被

人為原因:

破壞植被(亂砍亂伐;陡坡開荒;開山挖石;開礦)

治理措施:

加固陡坡;禁止亂砍亂伐;大力植樹造林;禁止陡坡開荒;修建梯田;退耕還林;制定法律法規;提高意識

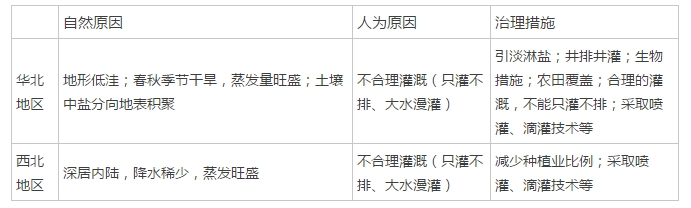

6.土壤鹽堿化的原因、治理措施:

7.地震破壞程度(烈度)的影響因子、治理措施:

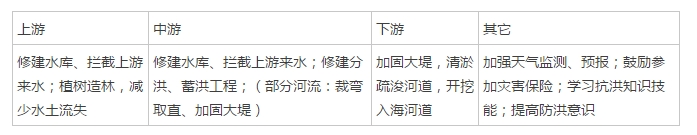

8.自然災害損失大小的原因、治理措施:

能源

1.能源按來源分類:

①來自地球內部:地熱和核能。②來自天體引力:潮汐能。③來自太陽輻射:上述三種以外的,均是。

2.水能:

優點:清潔,可再生,發電成本低,積累多,收益大。

缺點:季節變化大。

(1)分析河流水能豐富的原因:

一條河流或某一河段水力資源是否豐富,主要看兩方面:一是河流水量的大小,一般水量越大,徑流越穩定,水力資源越豐富;二是河流的落差,一般落差越大,水流越急,水力資源越豐富。

(2)水電站的作用:

防洪、發電、航運、灌溉、水產養殖、旅游、供水、防凌、減淤。

(3)影響水庫壩址選擇因素:

1.河流、峽谷處或盆地、洼地的出口(有利于建壩,工程量小,造價低,庫容量大)

2.地質條件:避開喀斯特地貌、斷層

3.淹沒區大小(移民和搬遷;文物淹沒;農田淹沒)

3.核能:

優點:能源巨大,燃料運量小,地區適應性強。

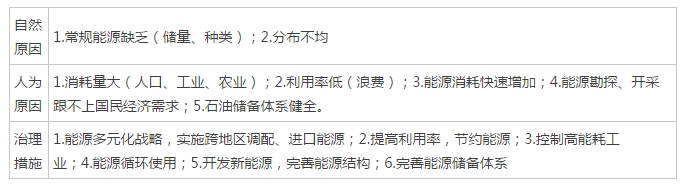

4.能源短缺的原因、治理措施:

人口與城市

1.人口分析要素:

年齡結構、性別結構、勞動力數量、勞動力質量、人口變化趨勢、人口遷移方向和原因

2.人口遷移的影響:

對遷入地影響:

①獲取足夠的勞動力;②有利于當地資源的開發;③給當地資源和環境造成壓力。

對遷出地影響:

①加強與外界在經濟、文化、科技等方面的交流;②有利于緩解當地的人地矛盾;③有利于增加收入,促進社會經濟發展。

3.影響城市的區位因素:

自然因素:

1.地形(地勢平坦、土壤肥沃,便于農耕,有利于交通聯系,節約建設投資,人口集中;熱帶地區城市分布在高原上(巴西高原、埃塞俄比亞高原、墨西哥高原);山區城市分布在河谷、開闊的低地);2.氣候(中低緯地區溫暖,沿海地區濕潤);3.河流(供水、水運功能);4.資源條件

社會經濟因素:

1.交通條件;2.政治因素;3.軍事因素;4.宗教因素;5.科技因素;6.旅游因素

2、逆城市化的原因:①人們對環境質量要求提高,大城市的環境質量下降。②鄉村和城鎮的基礎設施比較完善。③交通發達。

3、城市化過程中出現的問題:①環境污染。②交通擁擠。③住房困難。④失業人口增多,就業困難。⑤社會秩序混亂

4、解決城市問題的措施:①建立衛星城和開發新區。②改善城市交通和居住條件。③保護和治理城市環境。

5、衛星城的作用:①分擔大城市的職能。②緩解大城市的土地和交通壓力。③保護和改善城市的環境。④促進城市合理發展。

4.商業中心、商業網點形成的區位因素:

1.便利的交通條件;2.較強的商品生產能力、穩定的商品來源;3.廣闊的市場;4.地價

中心商務區(CBD):市場最優,零售、高端、耐用品(人口密集、消費者眾多)

大型批發中心:交通最優,(環路或市區邊緣,公路沿線)

5.運輸線路的選線原則:

自然方面:

1.地形(山區、平原)2.地質(地質構造、巖石特點)

3.氣候(暴雨、洪澇、凍土、泥石流、大霧、大風、臺風颶風)4.土地(少占耕地,尤其是良田)

社會經濟方面:

1.人口:盡量多地通過居民點、鐵路車站、碼頭等。(適用于:地方公路)

2.里程和運營時間:盡量修筑橋梁、隧道,縮短里程,以節省運營時間;適當照顧沿線重要經濟點。(適用于:國道、高速公路)

3.遠離重要文物古跡(震動、尾氣污染等)4.生態環境保護:減少植被破壞、避免噪音污染擾民

6.交通線路修筑的積極意義:

1.完善了當地的交通網絡,使交通便利通達

2.加強地區交流和聯系,促進當地和沿線的經濟發展

3.有利于當地資源外運,所需產品運入

4.鞏固國防、民族團結

農業與工業

1.農業區位因素分析:

自然因素:

1.土地(地形、土壤)2.氣候(光照、熱量、降水、溫差)3.水源(灌溉水源)

社會經濟因素:

1.市場2.交通3.國家政策4.勞動力數量5.科技(基因、保鮮、冷藏等)6.工業基礎

注意:1.從有利條件和不利條件兩個方面去分析;2.從光照、熱量、降水、晝夜溫差、氣象災害等方面去分析;3.從春、夏、秋、冬等4個季節的氣候條件(分季節時段)分析。

2.港口碼頭的區位條件:

自然條件:

1.水域條件:水深、岸陡、避風2.陸域條件:地質、地形、坡度

社會經濟條件:

1.經濟腹地條件(服務范圍大小、客貨流量大小)2.城市依托(城市規模大小)

3.交通聯系(與河流、鐵路、高速公路聯運)4.政策條件

3.評價河流的航運價值:

自然條件:

1.地形(水流速度)2.氣候(流量,季節變化,結冰期) 3.河道(寬度,水深度)

社會經濟條件:

人口數量密度、經濟水平,運輸需求量

4.鹽場形成的區位條件:

1.氣候(降水、蒸發、風力)2.地形(平坦海灘、淤泥質海岸)

5.漁場形成的區位條件:

1.大陸架情況(面積廣闊、海水淺)2.水溫情況(溫帶海域:氣溫變化大、海水攪動)3.河口處(豐富的營養鹽類)4.洋流(交匯流或上升流)

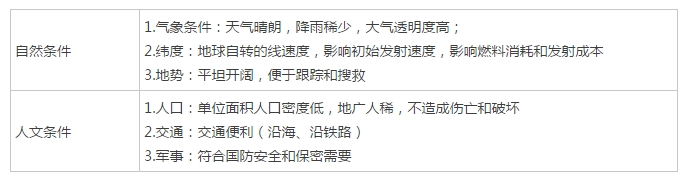

6.衛星發射基地選址的區位條件:

隧道的選址條件:

地質構造(在背斜處、避開斷層):巖層向上拱起,地下水向兩側滲流,不容易發生滲漏;天然穹形構造,不易塌方。2.巖石性質(堅固、不破碎、不松軟) 3.長短(造價成本)

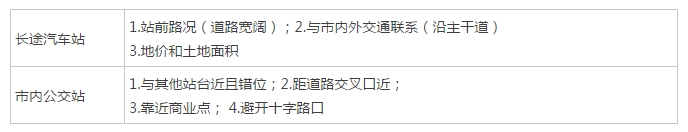

8.汽車站選址的區位條件:

9.飛機場選址的區位條件:

自然條件:

1.地形:平坦開闊、坡度適當(排水);2.地質:地基穩定;3.氣候:少云霧。

社會經濟條件:

1.交通條件:與市內有便利的交通聯系;2.經濟:建在經濟發達的地區

環境要求:

距市區有一定距離,附近不能有學校、醫院(療養院)、養殖場不能有高大建筑物和山峰。

10.工業區位因素分析:

1.地理位置(沿海、沿江、沿鐵路;靠近發達地區)

2.資源因素:原料、燃料

3.農業因素:提供農副產品和消費市場

4.交通因素:沿交通線分布,以便提供充足的燃料、原料,也便于產品的輸出

5.市場因素:消費水平、消費意識

6.科技因素:大學、科研單位

7.勞動力因素:勞動力數量、價格、素質

8.歷史因素:工業基礎

9.政策因素:國家、地區政策扶持

10.環境因素:主導風向的下風地帶、與季風區主導風向垂直的郊外、最小風頻的上風向、城市熱力環流之外;產生污水的企業,布局在河流的下游或遠離水源地。高科技工業布局在環境優美的地區。規模小、無污染的工業可以布局在城區;環境污染嚴重的工業布局應遠離城區。

11.工業區位條件評價:

有利條件:自然、社會經濟、環境條件;

不利條件:自然、社會經濟、環境條件協作配套條件

12.工業綜合整治措施:

1.調整工業布局,發展新興工業及第三產業,改造傳統產業,保證各業平衡發展,促進經濟結構多樣化;

2.因地制宜,合理、綜合開發各類資源;

3.消除污染,減少三廢排放;

4.植樹造林,美化環境;加強生態建設;

5.發展交通,完善交通網絡;

6.發展科技,提高生產水平,繁榮經濟

13.產業轉移方向、原因:

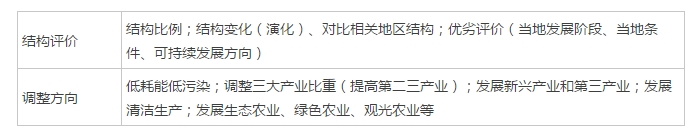

產業結構評價、調整方向:

旅游

1.旅游條件的評價:

①旅游價值(資源質量、集群狀況、地域組合狀況);

②市場距離(長度、經濟發達程度);

③交通位置及其通達性;④地區接待能力;⑤環境承載量。

2.旅游價值的評價:

①旅游資源質量(旅游景區的等級、稱號)

②集群狀況(數量多、密集)

③地域組合狀況(自然條件多種多樣,自然旅游景觀豐富;歷史文化燦爛,各地有獨特的風土人情,人文景觀豐富)

④與周邊旅游資源組合(不雷同)

3.區域環境生態環境建設(如水土流失、荒漠化、森林開發、濕地的開發)的答題思路:

在此類問題的分析中,首先需要分析該區域的地理背景,從而找出該區的生態環境問題,了解該環境問題的分布與危害,然后針對存在的問題,找到相應的治理措施。

4.區域自然資源優勢資源開發(如山西能源開發等)分析思路: