《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》

2015-12-09 14:44:31教育部

(摘要)

教育公平是社會公平的重要基礎。黨和國家高度重視教育公平。2010年,黨中央、國務院頒布《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》(以下簡稱《綱要》),明確提出“把促進公平作為國家基本教育政策。教育公平的關鍵是機會公平,基本要求是保障公民依法享有受教育的權利,重點是促進義務教育均衡發展和扶持困難群體”。《綱要》就“健全國家資助政策體系”作出了全面部署,將“家庭經濟困難學生資助”納入重大教育改革發展項目,并提出“不讓一個學生因家庭經濟困難而失學”的工作目標。

《綱要》學生資助課題組堅持全面、客觀、科學的原則,組織開展學生資助中期評估總結,旨在全面總結過去五年中央和地方有關部門落實《綱要》學生資助工作部署的情況,集中呈現新進展、新成效、新經驗,客觀評價政策執行效果,如實反映存在的困難與問題,并提出一些對策和建議。此次評估主要采用文獻研究、定性研究、定量分析、問卷調查、實地調研、召開座談會等研究方法,共收集了五年來中央及全國31個省(區、市)有關部門的學生資助相關文件、工作報告和調研報告等各種文獻資料及大量資助統計數據,在全國范圍共收集樣本總數十余萬個(共計107035個),其中:地方資助管理機構樣本117個、學校樣本887個、學生樣本90654個、家長樣本15377個,包括公辦和民辦學校、本科和專科高職院校以及綜合、理工、文科、醫藥、農林、師范類院校。此次評估主要從“政策體系建設”、“政策執行”、“政策實施效果”和“社會滿意度”等四個維度展開。

一、關于政策體系建設

圍繞“政策體系建設”,設計了五項評估指標:《綱要》任務完成度、資助政策體系完備度、資助政策充足性、資助政策公平性及國際比較等。評估主要結論如下:

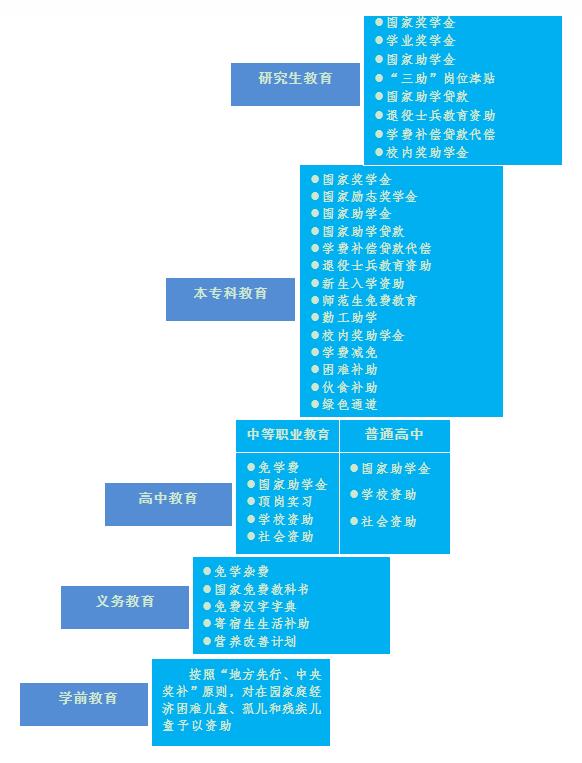

第一,《教育規劃綱要》“健全國家資助政策體系”的工作部署基本完成。建立了學前教育和普通高中教育階段資助制度,填補了這兩個學段的資助政策“空白”;進一步完善了義務教育、中等職業教育、本專科生教育和研究生教育等階段的系列資助政策措施,國家資助政策體系進一步健全。

第二,國家資助政策體系比較完善。資助政策體系涵蓋學前教育至研究生教育階段,實現了教育階段的全覆蓋;資助政策體系涵蓋公辦和民辦學校,實現了不同性質學校的全覆蓋;形成了政府為主導、學校和社會為補充的“三位一體”的資助格局;形成了普惠性資助、助困性資助、獎勵性資助和補償性資助有機結合的“多元混合”資助模式。

第三,現行學生資助政策的滿足度在不同教育階段存在差異。博士和碩士研究生的資助需求可以得到滿足;本專科生、中等職業教育階段學生和義務教育階段學生的資助需求基本可以得到滿足;普通高中和學前教育階段資助需求滿足度相對較弱。

第四,國家資助政策體系體現了公平性。在確定資助比例方面,國家資助政策特別注重向農村地區、貧困地區、民族地區、特困群體和特殊專業傾斜,政策頂層設計彰顯了《綱要》提出的“扶持弱勢群體”的公平理念。在資源分配方面,充分考慮地區經濟發展水平、地方財力狀況等因素,合理制定財政資金分擔比例。

第五,我國學生資助政策體系在諸多方面實現了與國際接軌。政府重視學前教育,推行學前教育資助;義務教育階段全面實現城鄉學雜費全免,推行營養改善計劃;高等教育實行成本分擔機制,建立“多元混合”資助體系。同時,我國也探索出一些具有中國特色的資助模式,例如:獎優和助困相結合的國家勵志獎學金、高校新生入學資助、綠色通道、生源地信用助學貸款等。但學生資助立法尚未立法。

第六,我國現行學生資助政策體系仍需進一步完善。學前教育階段,個別地區落實力度需加強;高中教育階段,資助方式比較單一,資助力度較弱,中職免學費需加快推進;高等教育階段,個別省市尚未出臺高校畢業生赴基層就業學費補償和助學貸款代償政策。

二、關于政策執行

圍繞“政策執行”,設計了四項評估指標:組織保障、經費保障、機制保障和技術保障等。評估主要結論如下:

第一,建立了中央、省、市、縣和校五級學生資助管理體系。中央和省級學生資助管理機構基本適應工作需要,地市和縣區學生資助管理機構基本建立,但仍有約10%的市縣未建立資助機構,獨立法人機構占比較小。資助工作隊伍逐步壯大,通過廣泛開展業務培訓,資助工作隊伍的業務能力逐步得到提高。學生資助智庫建設相對較弱,資助理論研究有待進一步加強。

第二,建立了以財政資金為主、學校和社會資金為輔的資助經費保障體系。2010-2014年五年期間,各級財政共投入學生資助資金達到3950.6億元(不包括義務教育免費教科書、營養膳食補助資金),占當期資助經費總額的71%。政府投入力度大幅提升,2009-2014年期間年均投入增長率達到12.63%。各級財政經費分擔機制總體較為合理,但個別市、縣財政存在經費撥付不及時、資金到位晚等情況。學校和社會提供的資助經費各教育階段之間存在較大差異,高校相對較好,其他教育階段較弱。

第三,建立了政策宣傳、精準資助、監督檢查和績效考評等機制。資助政策知曉度達到90%,高校資助政策知曉度最高。在精準資助方面,充分考慮了區域差異、校際差異等因素,資助政策執行過程和結果均體現公平公正理念,但對于如何精準認定家庭經濟困難學生,需要加強研究。中央、省、市、縣形成了由行政、審計、紀檢、社會等四大主要監督渠道構成的監督檢查機制并發揮了重要作用,但監督檢查力度仍需加強。中央和省兩級學生資助績效考評機制引導學生資助工作更加科學規范。

第四,學生資助管理工作水平不斷提升。信息系統、銀行資助卡、支付寶、集中發放、教育券等信息技術、金融技術以及財政手段的引入,切實提高了學生資助工作效率與質量,也為加強資金監管提供了有力的技術支撐。學生資助管理信息化建設步伐需要進一步加快,如何實現與其他部委和地方信息系統最大限度的資源共享,需要進一步加強頂層設計與研究。

三、關于政策實施效果

圍繞“政策實施效果”,設計了三項評估指標:資助學生規模與資助比例、資助資金規模與資助力度、資助政策社會效果。評估主要結論如下:

第一,資助學生規模大幅增長。2010年至2014年期間,全國累計資助學前教育、義務教育、中職教育、普通高中、高等教育等各教育階段學生(幼兒)達4.1億人次(不包括義務教育免費教科書、營養膳食補助項目),年均資助8201.26萬人次,較2009年增長25.8%。各教育階段家庭經濟困難學生資助比例(受助家庭經濟困難學生比上家庭經濟困難學生總數)存在差異:義務教育、高等教育、中職教育相對較高,普通高中和學前教育相對較低。

第二,資助資金規模保持持續增長。2010-2014年期間,全國累計資助學前教育、義務教育、中職教育、普通高中、高等教育等各教育階段學生(幼兒)金額達5564.43億元(不包括義務教育免費教科書、營養膳食補助資金),其中2014年資助金額達到1421.28億元,較2009年增長104.82%,2009-2014年期間,年均增長率達到12.69%。家庭經濟困難學生資助力度(家庭經濟困難學生年度生均資助金額/家庭經濟困難學生完成年度學業所需基本成本)在不同地域之間存在差異:東部地區資助力度相對較大,西部地區次之,中部地區較小。資助力度在不同教育階段之間存在差異:研究生資助力度最大,普通高中、學前教育相對較小。本專科教育階段資助力度在不同類型學校之間存在差異:公辦高校高于民辦高校,央屬高校高于地方高校。

第三,國家資助政策社會效果明顯。國家資助政策幫助數千萬家庭經濟困難學生順利入學、完成學業,使得他們通過接受教育改變了個人和家庭命運;國家資助政策有力支持了教育事業發展,特別是在鞏固義務教育“普九”成果、增強中等職業教育吸引力等方面發揮了重要作用;國家資助政策有效引導大學生赴中西部地區基層就業,激勵和幫助高校學生投身國防建設。特別值得關注的是:在全國受助學生中涌現出一大批包括全國勞模、道德楷模、大學生年度人物和優秀青少年在內的成長成才典型。

四、關于社會滿意度

圍繞“社會滿意度”,設計了四項評估指標:總體滿意度、學生滿意度、家長滿意度和學校滿意度等。評估主要結論如下:

第一,社會對國家資助政策的總體滿意度較高,接近90%。從地區分析結果看,東部地區滿意度高于中西部地區;從調研對象看,學校的滿意度高于學生和家長;從教育階段來看,義務教育階段滿意度最高,普通高中階段滿意度最低。

第二,學校對國家資助政策的滿意度最高,超過95%。從地區分析結果看,東部和西部地區學校滿意度高于中部地區;從教育階段看,普通高校和幼兒園滿意度最高,普通高中學校滿意度最低。

第三,學生對國家資助政策的滿意度較高,接近91%。從地區分析結果看,東部地區學生滿意度高于中西部地區;從教育階段看,義務教育與高等教育學生的滿意度相對較高,中職教育和普通高中學生的滿意度相對較低。

第四,家長對國家資助政策的滿意度相對較低,約83%。從地區分析結果看,東部地區家長滿意度最高,高出中西部地區家長滿意度近15%;從教育階段看,高等教育階段家長的滿意度最高,普通高中階段家長的滿意度最低。

五、對策與建議

我國基本建立起覆蓋學前教育至研究生教育階段的國家資助政策體系,從制度上基本保障家庭經濟困難學生的受教育權利,國家各項資助政策基本落實到位,學生資助規模逐年增長,國家資助力度逐年加大,不同程度地減輕了困難學生家庭的經濟負擔,有力促進了教育公平,推動了教育事業健康發展,得到人民群眾熱烈擁護和社會高度評價。

基于本次評估的主要結論,提出如下對策建議:

第一,加快學生資助立法。黨的十八屆四中全會對全面依法治國作出了戰略部署,《教育規劃綱要》也明確指出要“加快教育法制建設進程,完善中國特色社會主義教育法律法規”。國際經驗也表明,成功的學生資助離不開完善的法律體系支撐。以法律形式規范學生資助工作,是落實四中全會“依法行政”精神的具體表現,有助于資助工作有法可依、有法必依、違法必究。

第二,進一步完善學生資助政策體系,實現家庭經濟困難學生資助全覆蓋。在學前教育階段,推動地方健全學前兒童資助政策,提高家庭經濟困難兒童資助比例和資助標準。在中等職業教育階段,逐步分類推進中等職業教育免除學雜費,將中等職業教育免學費范圍擴大至所有學生。在普通高中教育階段,建立免學費制度,率先從建檔立卡的家庭經濟困難學生實施免除學雜費。在高等教育階段,督促有關省市區參照中央政策出臺地方高校畢業生赴基層就業學費補償和貸款代償政策。

第三,推動地方理順學生資助管理體制。學生資助是一項長期的重要工作,管理體制和機構隊伍建設直接影響到資助政策落實的質量與效率。建議中央有關部門出臺規范性文件,督促省、市、縣建立健全學生資助管理機構,配備專職管理人員,統籌管理學前教育至高等教育的學生資助業務。規模較大的普通高中和中等職業學校應成立專門的學生資助管理機構,保證充足的管理人員和工作經費。各級學生資助管理機構繼續加強資助管理人員、學籍管理人員、財務管理人員、信息系統管理人員的業務培訓,不斷提高他們的政策水平與管理能力。

第四,進一步健全學生資助工作機制。進一步完善學前教育資助經費保障機制,推動地方財政明確分擔比例,明確中央獎補標準。進一步完善中央、省、市、縣四級監督檢查長效機制,加大審計和監察力度;探索建立第三方監管制度,通過社會專業機構加強對國家資助資金的監管。

第五,進一步推進學生資助信息化建設。盡快建成以學籍為基礎的覆蓋學前教育至研究生教育階段的全國學生資助管理信息系統,切實提高學生資助的信息化管理水平。全國學生資助管理信息系統要實現與人口、低保、扶貧等部門信息系統的對接或信息共享,為各級各類學校確認學生身份、認定家庭經濟困難學生提供技術支持,提高資助管理工作效率和學生資助的“精準度”。

第六,進一步加強學生資助理論研究。逐步建立中央和地方學生資助專家智庫和研究隊伍。探索成立全國學生資助研究會,建立國家層面的學生資助專家智庫;組織專家學者定期開展學生資助理論、實踐與國際比較研究,為不斷完善國家資助政策提供理論支持和國際經驗;依托研究會組織開展國際、國內學術交流,宣傳我國學生資助政策與成效,廣泛傳播中國“學生資助”聲音。

附圖:

圖1 《綱要》任務落實情況表

圖2 我國現行國家學生資助政策體系概覽

圖3 2006-2014年我國學生資助資金規模

圖4 2006-2014年全國學生資助資金財政性經費投入