2023年春晚歷史考點:節目《一帶繁華一路歌》

來源:網絡整理 2023-01-30 10:51:02

延伸知識點:一帶一路

一、互惠發展的新機遇——“一帶一路”

“以‘一帶一路’建設為契機,開展跨國互聯互通,提高貿易和投資合作水平,推動國際產能和裝備制造合作,本質上是通過提高有效供給來催生新的需求,實現世界經濟再平衡。”

“一帶一路”是當今社會熱點,也是高考重點,復習備考我們應重點關注。

“一帶一路”構想借助古代絲綢之路的歷史淵源。世人所熟知的“絲綢之路”,是兩千多年前就已存在、后來不斷演變為溝通中國與亞歐非多國的商貿、物流及文化大通道的古絲綢之路,在古代東西方交流發揮了重要作用。

1.秦漢時期——絲綢之路的開辟和發展時期

(1)絲綢之路是張騫于西漢出使亞洲中、西部地區開辟的以長安為起點,連接亞歐非的古代路上商業貿易路線的總稱。

(2)漢武帝以后,國內社會安定,經濟繁榮,采取積極對外政策,與西域地區建立聯系。

(3)西漢時期開辟的絲綢之路,加強了漢朝和西域各國的聯系,大大促進了東西方文化交流,擴大了古代中國在世界上的影響。

(4)開辟“海上絲綢之路”:

|

概念 |

漢武帝以后,開辟了與南海諸國及印度半島等地的水上交通線,從事經常性的貿易往來,這就是近世所說的“海上絲綢之路” |

|

路線 |

從廣東沿海港口出發,向西沿海岸線、印支半島南下,繞過今馬來半島,出馬六甲海峽,到孟加拉灣沿岸諸國,最遠抵達印度半島南端 |

|

影響 |

加強了中國和東南亞、南亞各國的關系,從水路溝通了東西外交圈之間的聯系 |

2.魏晉南北朝時期——絲綢之路在動蕩中發展

魏晉南北朝時期,中國的北方大部處于長期的割據戰爭之中,國家分裂,社會動蕩,這時繁榮的絲綢之路受到一定阻隔,同時經營西域和絲綢之路的能力受到很大的影響。但是此時的絲綢之路并沒有中斷,仍然在對外貿易中發揮著重要的作用。

3.隋唐時期——絲綢之路的全盛時期

(1)隋唐時期,中國結束了長期的分裂割據的狀態,社會環境穩定,加強與西域的聯系、保障絲綢之路暢通成為這一時期的重要任務。

(2)唐初以后的兩百年,是絲綢之路通暢,貿易發展,經濟交往順暢的全盛時期。自貞觀以來,唐與大食、印度等建立了經濟文化交流的密切關系。

(3)隨著高僧玄奘西行印度取經求法等活動,絲綢之路在唐朝前期進入黃金時期。

4.宋元時期——絲綢之路發展由低落到迅速

(1)宋代由于國家政權極為薄弱,與西域的聯系受到阻礙,陸上絲綢之路幾乎廢棄。

(2)元代,絲綢之路再度繁榮,海上絲綢之路更是發展迅速。

(3)元統一中國,社會環境安定,經濟發展,絲綢之路繼續發展,海上絲綢之路更是繁榮昌盛。

5.明清時期——絲綢之路趨于蕭條,幾近停滯

(1)15世紀以后,絲綢之路不再作為東西方交流的要道,而是作為記錄中外交往歷史遺跡的標志而存在。

(2)清朝隨著封建王朝的日薄西山,統治者奉行閉關鎖國的政策,陸上和海上絲綢之路都幾近停止。

(3)清朝雖然開設“十三行”,但是與西方的聯系大為減少,因此,當西方正在革新政治體制,開展經濟運動,大力發展現代教育的時候,古老的東方還沉浸在自己的文明里“自我陶醉”,此時的中國已距離先進的西方很遠很遠,絲綢之路的價值已被“暴殄天物”了。

6.絲綢之路留給人們的歷史啟迪

(1)絲綢之路的發展歷史悠久,雖然發展歷程復雜艱難,但是它在各個朝代都有發展和變化,其總體趨勢是不斷得到開拓和發展的,這有利于我們深刻認識歷史發展中的絲綢之路,更好的分析絲綢之路發展變化的相關問題。

(2)絲綢之路的興衰,為我們研究和探討絲綢之路在當代的意義及價值提供了重要理論依據。

二、“一帶一路”的包容性

(1)重視存在差異:

“一帶一路”地跨歐、亞、非三洲,其涉及的國家和地區的數量相當龐大,這就突出了沿線及周邊國家在意識形態、地理環境、文化傳統、價值觀念、經濟發展水平及潛力、期望價值和迫切要求等方面的差異,這就要求“一帶一路”具有巨大的包容性。

(2)強調平等交往:

“一帶一路”倡導以寬闊的胸懷和極大的包容來熱情容納廣大國家和地區的親情加入,不論經濟發展水平高低、國際地位懸殊的大小,一律以平等的交往態度進行經濟、文化、貿易等方面的交流與溝通。

(3)主張合作共贏:

“一帶一路”在密切交往中更加突出強調相互尊重政治制度、人文傳統等方面的差異,各國相互理解、相互尊重,擱置爭議、求同存異,在順應時代大潮流下致力于各國經濟、文化、貿易等的發展與合作,實現在平等合作基礎上在經濟、文化、外交等方面的共贏,共同打造利益共同體、命運共同體。

三、“一帶一路”的開放性

(1)開展區域合作:

①“一帶一路”是在各國著力尋找新的火車頭帶動經濟發展的大環境下提出的,有著深刻的國際國內背景。當今世界經濟復蘇乏力,各國迫切需要新的力量發展經濟,區域合作也日益成為世界各國發展經濟的主要方式。

②“一帶一路”倡議橫跨歐、亞、非三洲,東邊連著亞太經濟圈,西邊進入歐洲經濟圈,倡議地位十分重要,這對于沿線國家及周邊國家的共同發展有積極的意義。

(2)促進優勢互補:

①“一帶一路”倡議受到亞、歐、非很多國家的認可和支持

②加深了周邊國家對中國的對外政策的了解,有利于各區域國家間互通有無、優勢互補和建立健全亞洲各個國家供應鏈、產業鏈和價值鏈,促進合作,達到共贏,使廣大“一帶一路”區域內的國家合作邁上新臺階。

③“一帶一路”促進經貿合作,能源、金融、人力資源等領域的合作,是加強東西方文化、政治交流的好機會,有利于世界經濟的繁榮發展和世界的和平穩定。

(3)共創繁榮發展:

“一帶一路”是各國發展與合作、物質與精神相結合的道路。絲綢之路經濟帶不是單純的經濟合作之路,同時更是政治溝通、文化交流之路,必將對相關國家和地區的共同繁榮發展帶來前所未有的新氣象。

具有很大的發展空間,對世界各國的發展與共同進步產生的積極作用是巨大的,機遇和挑戰并存。

四、“一帶一路”的發展機遇

(1)“一帶一路”是中國國內發展必然要求

①“一帶一路”倡議是我國加快發展,統籌國際國內關系,構建全方位開放新格局的必然要求。“一帶一路”倡議是基于中國自身發展的需要。

②推行“一帶一路”倡議有利于我國審時度勢,有效統籌國內關系,調整國內不協調因素,促進我國健康發展,有利于我國拓展和實施西部大開發,拉動西部各地的經濟文化發展,從而縮小東西部的差距,實現平衡正常的經濟文化發展繁榮的大局面。

(2)“一帶一路”是對古絲綢之路的繼承和發展

“一帶一路”倡議的提出是基于古代絲綢之路的名號,同時賦予古絲綢之路以新的時代內涵,不斷豐富絲綢之路的文化底蘊,以發展同沿線及周邊國家的貿易合作關系為導向的經濟互動帶。

(3)“一帶一路”是對中國深化改革、擴大開放的推進之舉

①我國在新形勢下提出“一帶一路”倡議是順應現代化建設的要求,完善經濟發展和增長機制,擴大開放格局的必然之路。

②新時期,我國的國內發展一片欣欣向榮,與國際社會的經濟文化交流日益頻繁,正在向著共同進步、共同發展、共同繁榮的方向發展。

(4)“一帶一路”倡議是順應民心,推動和平

①和平與發展是當今世界的主題,“一帶一路”倡議是本著和平、發展、合作、共贏的理念進行的,它旨在推動沿線國家和地區經濟文化的大發展、大繁榮,以此帶動各國的共同進步。

②“一帶一路”沿線國家和地區的人民有著相同的和平愿望,積極的擁護“一帶一路”倡議已經成為沿線國家和地區的人民的心聲。

③通過“一帶一路”的建設,能夠把中國的發展與沿線國家的發展對接起來,把中國夢與沿線各國人民過上幸福生活的美好愿望對接起來,實現地球一家人的美好愿望,讓世界變得更加和諧,人民過得更加美好。

五、“一帶一路”的挑戰

(1)“一帶一路”是我國著眼全球而制定的一項涉及面極廣的重大對外倡議。在推進實施“一帶一路”過程中,世情、國情將發生深刻復雜變化。

(2)歷史經驗表明,一國的重大對外倡議,往往對區域乃至全球的政治經濟安全格局產生重大影響,涉及多個領域和多方利益的調整重構,既需要著眼長遠,又需要考慮不同階段的環境與目標,突出重點、務實推進。“一帶一路”面臨諸多挑戰。

延伸知識點:全球化

這全球化一詞,是一種概念,也是一種人類社會發展的現象過程。全球化目前有諸多定義,通常意義上的全球化是指全球聯系不斷增強,人類生活在全球規模的基礎上發展及全球意識的崛起。國與國之間在政治、經濟貿易上互相依存。全球化亦可以解釋為世界的壓縮和視全球為一個整體。二十世紀九十年代后,隨著全球化勢力對人類社會影響層面的擴張,已逐漸引起各國政治、教育、社會及文化等學科領域的重視,引發大規模的研究熱潮。

人類歷史發展為世界歷史, 經歷了一個漫長的過程。這個過程包括縱向發展和橫向發展兩個方面。

縱向發展是指人類物質生產史上不同生活方式的演變和由此引起的不同社會形態的更迭。

橫向發展指的是歷史由各地區間的相互閉塞到逐步開放, 由彼此分散到逐步聯系密切, 終于發展成為整體的世界歷史的客觀過程。

一、全球化的發展歷程

階段:

近代史中的全球化

二戰后的全球化

20世紀90年代以來的全球化

(一)近代史中的全球化

表格總覽:

對世界市場的認識:

1.全球化與資本主義發展之間的互動關系:

(1)一方面,全球化是資本主義發展的內在需要,全球化推動了資本主義的發展。

資本積累——商品輸出——資本輸出

世界市場使商業、航海、陸路交通得到巨大的發展。這種發展又反過來促進了工業的擴張。同時隨著工業、商業、航海業和鐵路的擴展,資產階級也在同一程度上得到發展,增加自己的資本,把中世紀遺留下的一切階級擠到后面去。

——《共產黨宣言》

(2)另一方面,資本主義推動全球化不斷向縱深發展。

打破了世界各地封閉孤立狀態,使世界形成一個有機整體,促進世界經濟文化的交流,有利于世界經濟發展和社會進步。

2.對于被殖民國家,全球化帶來的“雙刃劍”影響:

(1)一方面帶來了民族災難,落后國家從屬于世界市場。

(2)另一方面傳播了先進的資本主義生產方式、科技和文化,沖擊了舊制度,促進了當地民族資本主義經濟的形成。

(二)二戰后的全球化

體系化、制度化

(1)在自由放任政策下,世界市場無序發展,特別是英國經濟霸權的衰落,這種無序化更凸顯。

(2)戰后資本主義世界經濟的體系化、制度化

1.經濟無序化(任意的關稅戰、貨幣貶值)到統一的運行機制(削減關稅、固定匯率

2.世界性經濟組織變化:由協調到全面管理

聯系:資本主義國家經濟調整,實行國家干預

世界經濟被割裂為兩大對立體系

1.美國為主導的馬歇爾計劃、戰后資本主義經濟體系排斥社會主義國家

2.蘇聯和東歐國家建立了封閉的計劃經濟體系

聯系:兩極格局時期兩大陣營全面對抗

(三)20世紀90年代以來的全球化

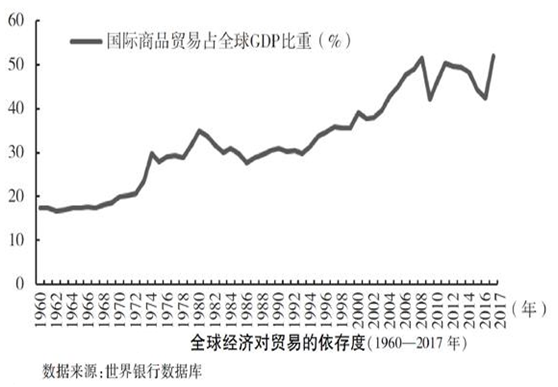

(1)國際貿易發展,各國對國際貿易的依存度提高